—Según los estudios históricos, ¿desde cuándo han formado parte las mujeres de ejércitos profesionales?

—Ya en el siglo IV a.C., en Atenas y Esparta, las mujeres participaron en las guerras griegas. En épocas posteriores, también formaron parte de las tropas de Alejandro Magno.

El historiador ruso Nikolái Karamzín escribió sobre nuestros antepasados: «En ciertas ocasiones, las eslavas se unían valientemente a sus padres y esposos durante las guerras. Por ejemplo, durante el asedio de Constantinopla en el año 626, los griegos descubrieron muchos cadáveres de mujeres entre los eslavos caídos en combate. Además, una madre, al educar a sus hijos, siempre les preparaba para que fueran guerreros».

—¿Y en la Edad Moderna?

—La primera vez fue en Inglaterra, entre 1560 y 1650. Fue entonces cuando se empezaron a organizar hospitales donde servían las mujeres.

—¿Qué pasó en el siglo XX?

—A principios de siglo, en la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra, las mujeres fueron admitidas en las Reales Fuerzas Aéreas, entonces formaron el Cuerpo Auxiliar Femenino y la Sección Femenina de Transporte; en total, cien mil efectivos.

»En Rusia, Alemania y Francia también hubo muchas mujeres sirviendo en hospitales militares y trenes sanitarios.

»Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo presenció el auténtico fenómeno femenino. Las mujeres sirvieron en las fuerzas armadas de varios países: en el ejército inglés (doscientas veinticinco mil), en el estadounidense (entre cuatrocientas mil y quinientas mil), en el alemán (quinientas mil)…

»En el ejército soviético hubo cerca de un millón de mujeres. Dominaban todas las especialidades militares, incluso las más “masculinas”. Incluso llegó a surgir cierto problema lingüístico: hasta entonces para las palabras “conductor de carro de combate”, “infante” o “tirador” no existía el género femenino, puesto que nunca antes las mujeres se habían encargado de estas tareas. El femenino de estas palabras nació allí mismo, en la guerra…

(Extracto de una conversación con un historiador.)

La persona es más que la guerra

(Extractos del diario de este libro)

Los millones caídos en balde abrieron una senda en el vacío…

OSIP MANDELSHTAM

1978-1985

Escribo sobre la guerra…

Yo, la que nunca quiso leer libros sobre guerras a pesar de que en la época de mi infancia y juventud fueran la lectura favorita. De todos mis coetáneos. No es sorprendente: éramos hijos de la Gran Victoria. Los hijos de los vencedores. ¿Que cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente: en la escuela, en la casa, en las bodas y en los bautizos, en las fiestas y en los funerales. Incluso en las conversaciones de los niños. Un día, mi vecinito me preguntó: «¿Qué hace la gente bajo tierra? ¿Cómo viven allí?». Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra.

Entonces por primera vez pensé en la muerte… Y ya nunca más he dejado de pensar en ella, para mí se ha convertido en el mayor misterio de la vida.

Para nosotros, todo se originaba en aquel mundo terrible y enigmático. En nuestra familia, el abuelo de Ucrania, el padre de mi madre, murió en el frente y fue enterrado en suelo húngaro; la abuela de Bielorrusia, la madre de mi padre, murió de tifus en un destacamento de partisanos; de sus hijos, dos marcharon con el ejército y desaparecieron en los primeros meses de guerra, el tercero fue el único que regresó a casa. Era mi padre. Los alemanes quemaron vivos a once de sus familiares lejanos junto a sus hijos: a unos en su casa, a otros en la iglesia de la aldea. Y así fue en cada familia. Sin excepciones.

Durante mucho tiempo jugar a «alemanes y rusos» fue uno de los juegos favoritos de los niños de las aldeas. Gritaban en alemán: «Hände hoch!», «Zurück!», «Hitler kaput!».

No conocíamos el mundo sin guerra, el mundo de la guerra era el único cercano, y la gente de la guerra era la única gente que conocíamos. Hasta ahora no conozco otro mundo, ni a otra gente. ¿Acaso existieron alguna vez?

La aldea de mi infancia era femenina. De mujeres. No recuerdo voces masculinas. Lo tengo muy presente: la guerra la relatan las mujeres. Lloran. Su canto es como el llanto.

En la biblioteca escolar, la mitad de los libros era sobre la guerra. Lo mismo en la biblioteca del pueblo, y en la regional, adonde mi padre solía ir a buscar los libros. Ahora ya sé la respuesta a la pregunta «¿por qué?». No era por casualidad. Siempre habíamos estado o combatiendo o preparándonos para la guerra. O recordábamos cómo habíamos combatido. Nunca hemos vivido de otra manera, debe ser que no sabemos hacerlo. No nos imaginamos cómo es vivir de otro modo, y nos llevará mucho tiempo aprenderlo.

En la escuela nos enseñaban a amar la muerte. Escribíamos redacciones sobre cuánto nos gustaría entregar la vida por… Era nuestro sueño.

Sin embargo, las voces de la calle contaban a gritos otra historia, y esa historia me resultaba muy tentadora.

Durante mucho tiempo fui una chica de libros, el mundo real a la vez me atraía y me asustaba. Y en ese desconocimiento de la vida se originó la valentía. A veces pienso: «Si yo fuera una persona más apegada a la vida, ¿me habría atrevido a lanzarme a este pozo negro? ¿Me habrá empujado a él mi ignorancia? ¿O habrá sido el presentimiento de que este era mi camino?». Porque siempre intuimos nuestro camino…

Estuve buscando… ¿Con qué palabras se puede transmitir lo que oigo? Yo buscaba un género que correspondiera a mi modo de ver el mundo, a mi mirada, a mi oído.

Un día abrí el libro Ya iz ógnennoi derevni (Soy de la aldea en llamas), de A. Adamóvich, Y. Bril y V. Kolésnik. Solo una vez había experimentado una conmoción similar, fue al leer a Dostoievski. La forma del libro era poco convencional: la novela está construida a partir de las voces de la vida diaria. De lo que yo había oído en mi infancia, de lo que se escucha en la calle, en casa, en una cafetería, en un autobús. ¡Eso es! El círculo se había cerrado. Había encontrado lo que estaba buscando. Lo que presentía.

Mi maestro es Alés Adamóvich…

A lo largo de dos años, más que hacer entrevistas y tomar notas, he estado pensando. Leyendo. ¿De qué hablará mi libro? Un libro más sobre la guerra… ¿Para qué? Ha habido miles de guerras, grandes y pequeñas, conocidas y desconocidas. Y los libros que hablan de las guerras son incontables. Sin embargo… siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres, eso lo veo enseguida. Todo lo que sabemos de la guerra, lo sabemos por la «voz masculina». Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones «masculinas». De las palabras «masculinas». Las mujeres mientras tanto guardan silencio. Es cierto, nadie le ha preguntado nada a mi abuela excepto yo. Ni a mi madre. Guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra. Y si de pronto se ponen a recordar, no relatan la guerra «femenina», sino la «masculina». Se adaptan al canon. Tan solo en casa, después de verter algunas lágrimas en compañía de sus amigas de armas, las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de una guerra que yo desconozco. De una guerra desconocida para todos nosotros. Durante mis viajes de periodista, en muchas ocasiones, he sido la única oyente de unas narraciones completamente nuevas. Y me quedaba asombrada, como en la infancia. En esos relatos se entreveía el tremendo rictus de lo misterioso… En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar: cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son derrotadas. O qué técnica se usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible.

Pero ¿por qué?, me preguntaba a menudo. ¿Por qué, después de haberse hecho un lugar en un mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza. Se nos oculta un mundo entero. Su guerra sigue siendo desconocida…

Yo quiero escribir la historia de esta guerra. La historia de las mujeres.

Tras los primeros encuentros…

La sorpresa. Las profesiones militares de las mujeres eran: instructora sanitaria, francotiradora, tirador de ametralladora, comandante de cañón antiaéreo, zapadora… Ahora esas mismas mujeres son contables, auxiliares de laboratorio, guías turísticas, maestras… Los roles no coinciden. Al recordar parece que evocan a otras chicas. Recuerdan y se sorprenden de ellas mismas. Ante mis ojos veo cómo la Historia se humaniza, se va pareciendo a la vida normal, surge una iluminación diferente.

Algunas de estas mujeres son narradoras extraordinarias, en sus vidas hay páginas capaces de competir con las mejores páginas de los clásicos de la literatura. El ser humano se ve a sí mismo con claridad desde arriba —desde el cielo— y desde abajo —desde la tierra—. Delante está todo el camino hacia arriba y hacia abajo: del ángel a la bestia. Los recuerdos no son un relato apasionado o impasible de la realidad desaparecida, son el renacimiento del pasado, cuando el tiempo vuelve a suceder. Recordar es, sobre todo, un acto creativo. Al relatar, la gente crea, redacta, su vida. A veces añaden algunas líneas o reescriben. Entonces tengo que estar alerta. En guardia. Y al mismo tiempo, el dolor derrite cualquier nota de falsedad, la aniquila. ¡La temperatura es demasiado alta! He comprobado que la gente sencilla (las enfermeras, cocineras, lavanderas…) son las que se comportan con más sinceridad. Ellas —¿cómo explicarlo bien?— extraen las palabras de su interior en vez de usar las de los rotativos o las de los libros, toman sus propias palabras en vez de coger prestadas las ajenas. Y solo a partir de sus propios sufrimientos y vivencias. Los sentimientos y el lenguaje de las personas cultas, por muy extraño que parezca, a menudo son más vulnerables frente al moldeo del tiempo. Obedecen a una codificación genérica. Están infectados por el conocimiento indirecto. De los mitos. A menudo se ha de recorrer un largo camino, avanzar con rodeos, para poder oír el relato de la guerra femenina y no de la masculina: cómo retrocedían, cómo atacaban, en qué sector del frente… Con una entrevista no basta, hacen falta muchas. Así trabaja un retratista insistente…

Paso largas jornadas en una casa o en un piso desconocidos, a veces son varios días. Tomamos el té, nos probamos blusas nuevas, hablamos sobre cortes de pelo y recetas de cocina. Miramos fotos de los nietos. Y entonces… Siempre transcurre un tiempo (uno nunca sabe ni cuánto tiempo ni por qué) y de repente surge el esperado momento en que la persona se aleja del canon, fraguado de yeso o de hormigón armado, igual que nuestros monumentos, y se vuelve hacia su interior. Deja de recordar la guerra para recordar su juventud. Un fragmento de su vida… Hay que atrapar ese momento. ¡Que no se escape! A menudo, después de un largo día atiborrado de palabras, hechos y lágrimas, en tu memoria tan solo queda una frase, pero ¡qué frase!: «Fui al frente siendo tan pequeña que durante la guerra crecí un poco». Es la frase que anoto en mi libreta, aunque en la grabadora haya decenas de metros de cinta. Cuatro o cinco casetes…

¿Qué tengo a mi favor? A mi favor tengo el hecho de que estamos acostumbrados a vivir juntos. En común. Somos gente de concilio. Lo compartimos todo: la felicidad, las lágrimas. Sabemos sufrir y contar nuestros sufrimientos. El sufrimiento justifica nuestra vida, dura y torpe. Para nosotros, el dolor es un arte. He de reconocer que las mujeres se enfrentan a este camino con valor.

¿Cómo me reciben?

Me llaman «niña», «hija», «nena», supongo que si hubiera sido de su generación se comportarían diferente. Con tranquilidad y equitativamente. Sin la alegría y admiración que acompañan el encuentro de vejez y juventud. Es un detalle muy importante: los que recuerdan entonces eran jóvenes y ahora son viejos. Recuerdan tras una vida entera, después de cuarenta años. Me abren su mundo con cautela, como disculpándose: «Acabada la guerra me casé enseguida. Me oculté tras la sombra de mi marido. En la sombra de lo cotidiano, de los pañales. Mi mamá me pedía: “¡No hables! No confieses”. Había cumplido mi deber ante la Patria, pero me entristece haber estado allí. El hecho de haber conocido aquello… Tú eres tan joven. Lamento tener que contártelo…». Las tengo delante, y a muchas de ellas las veo escuchando su alma. Escuchan el sonido de su alma. Lo verifican con palabras. Con los años, el ser humano comprende que la vida se ha quedado atrás y que ha llegado el momento de resignarse y de prepararse para marchar. Es una pena desaparecer sin más. De cualquier manera. Sobre la marcha. Al mirar atrás, uno siente el deseo de no solo contar lo suyo, sino de llegar al misterio de la vida. De responder a la pregunta: ¿para qué ha sido todo esto? Observar el mundo con una mirada un poco de despedida, un poco triste… Casi desde otro lado… Ya no necesita engañar ni engañarse. Y comprende que la visión del ser humano es imposible sin la noción de la muerte. Que el misterio de la muerte está por encima de todo.

La guerra es una vivencia demasiado íntima. E igual de infinita que la vida humana…

En una ocasión, una mujer que había sido piloto de aviación me negó la entrevista. Por teléfono me explicó: «No puedo… No quiero recordar. Pasé tres años en la guerra… Y durante esos tres años no me sentí mujer. Mi organismo quedó muerto. No tuve menstruaciones, casi no sentía los deseos de una mujer. Yo era guapa… Cuando mi marido me propuso matrimonio… Fue en Berlín, al lado del Reichstag… Me dijo: “La guerra se ha acabado. Estamos vivos. Hemos tenido suerte. Cásate conmigo”. Sentí ganas de llorar. De gritar. ¡De darle una bofetada! ¿Matrimonio? ¿En ese momento? ¿En medio de todo aquello me habla de matrimonio? Entre el hollín negro y los ladrillos quemados… Mírame… ¡Mira cómo estoy! Primero, haz que me sienta como una mujer: regálame flores, cortéjame, dime palabras bonitas. ¡Lo necesito! ¡Lo estoy esperando tanto!… Por poco le pego. Quise pegarle… Tenía quemaduras en una de las mejillas, estaba morada, vi que lo entendió todo, que las lágrimas chorreaban por esas mejillas. Por las cicatrices recientes… Y sin darme cuenta de que lo estaba haciendo, yo ya le decía: “Sí, me casaré contigo”.

»Perdóname… No puedo…».

La comprendí. Aunque para mí esto también es una página, o una media página, del futuro libro.

Textos. Textos. Los textos están en todas partes. En los apartamentos de la ciudad, en las casas del campo, en la calle, en el tren… Estoy escuchando… Cada vez me convierto más en una gran oreja, bien abierta, que escucha a otra persona. «Leo» la voz.

El ser humano es más grande que la guerra…

La memoria retiene solo aquellos instantes supremos. Cuando el hombre es motivado por algo más grande que la Historia. He de ampliar mi visión: escribir la verdad sobre la vida y la muerte en general, no limitarme a la verdad sobre la guerra. Partir de la pregunta de Dostoievski: ¿cuánto de humano hay en un ser humano y cómo proteger al ser humano que hay dentro de ti? Indudablemente el mal es tentador. Y es más hábil que el bien. Es atractivo. Me rehundo en el infinito mundo de la guerra, lo demás ha palidecido, parece más trivial. Un mundo grandioso y rapaz. Empiezo a entender la soledad del ser humano que vuelve de allí. Es como regresar de otro planeta o de otro universo. El que regresa posee un conocimiento que los demás no tienen y que solo es posible conseguir allí, cerca de la muerte. Si intenta explicar algo con palabras, la sensación es catastrófica. Pierde el don de la palabra. Quiere contar, y los demás quieren entender, pero se siente impotente.

Siempre se encuentra en un espacio diferente. Rodeado de un mundo invisible. Como mínimo somos tres los que participamos en la conversación: el que habla, la persona tal como fue en el pasado narrado y yo. Mi objetivo es conseguir la verdad de aquellos años. De aquellos días. Sin que la falsedad de los sentimientos la enturbie. Inmediatamente después de la guerra, la persona cuenta una guerra determinada, pero pasadas unas décadas es evidente que todo cambia, porque la vida del narrador se cuela entre sus recuerdos. Todo su ser. Lo que ha vivido en esos años, lo que ha leído, lo que ha visto, a los que ha conocido. Y hasta su felicidad o su desgracia. ¿Conversamos a solas o hay alguien más? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿Qué amigos? Los amigos del frente son una cosa; los demás, otra. Los documentos son seres vivos, cambian, se tambalean junto a nosotros, son una fuente de la que siempre se puede extraer algo más. Algo nuevo y necesario justo ahora. En este preciso instante. ¿Qué estamos buscando? No buscamos las hazañas y los actos heroicos, sino lo sencillo y humano, lo que sentimos más cercano. Por decir algo, ¿qué es lo que más me gustaría saber sobre la Grecia antigua? ¿Y de la historia de Esparta? Me gustaría leer de qué hablaba la gente en sus casas. Cómo se marchaban a la guerra. Qué palabras decían el último día y la última noche a sus amados. Cómo se despedía a los guerreros. Cómo esperaban que volvieran de la guerra… No a los héroes y a los comandantes, sino a los jóvenes sencillos…

La Historia a través de las voces de testigos humildes y participantes sencillos, anónimos. Sí, eso es lo que me interesa, lo que quisiera transformar en literatura. Pero los narradores no solo son testigos; son actores y creadores, y, en último lugar, testigos. Es imposible afrontar la realidad de lleno, cara a cara. Entre la realidad y nosotros están nuestros sentimientos. Me doy cuenta de que trato con versiones, de que cada uno me ofrece la suya. De cómo se mezclan y entrecruzan nace el reflejo de un tiempo y de las personas que lo habitan. De mi libro no me gustaría que dijeran: «Sus personajes son reales, y eso es todo». Que no es más que historia. Simplemente historia.

No escribo sobre la guerra, sino sobre el ser humano en la guerra. No escribo la historia de la guerra, sino la historia de los sentimientos. Soy historiadora del alma. Por un lado, estudio a la persona concreta que ha vivido en una época concreta y ha participado en unos acontecimientos concretos; por otro lado, quiero discernir en esa persona al ser humano eterno. La vibración de la eternidad. Lo que en él hay de inmutable.

Me dicen: «Bueno, los recuerdos no son historia y tampoco son literatura». Simplemente son la vida, llena de polvo y sin el retoque limpiador de la mano del artista. Una conversación cualquiera está repleta de materia prima. Son los ladrillos, que están por todas partes. Pero ¡los ladrillos y el templo son cosas distintas! Yo lo veo diferente… Es justo ahí, en la calidez de la voz humana, en el vivo reflejo del pasado, donde se ocultan la alegría original y la invencible tragedia de la existencia. Su caos y su pasión. Su carácter único e inescrutable. En su estado puro, anterior a cualquier tratamiento. Los originales.

Construyo los templos de nuestros sentimientos… De nuestros deseos, de los desengaños. Sueños. De todo lo que ha existido pero puede escabullirse.

Una vez más… Me interesa no solamente la realidad que nos rodea, sino también la que está en nuestro interior. Lo que más me interesa no es el suceso en sí, sino el suceso de los sentimientos. Digamos, el alma de los sucesos. Para mí, los sentimientos son la realidad.

¿Y la historia? Está allí, fuera. Entre la multitud. Creo que en cada uno de nosotros hay un pedacito de historia. Uno posee media página; otro, dos o tres. Juntos escribimos el libro del tiempo. Cada uno cuenta a gritos su propia verdad. La pesadilla de los matices. Es preciso oírlo todo y diluirse en todo, transformarse en todo esto. Y al mismo tiempo, no perderse. Fundir el habla de la calle y de la literatura. La dificultad adicional es que hablamos del pasado con el lenguaje de hoy. ¿Cómo se podrán transmitir los sentimientos de entonces?

Es por la mañana y suena el teléfono: «No nos conocemos… He venido de Crimea, la llamo desde la estación de ferrocarril. ¿Está lejos de su casa? Quiero contarle mi guerra…».

¡Ostras!

Tenía planes para ir con mi hija al parque. A montar en el tiovivo. ¿Cómo le explico a una criatura de seis años lo que estoy haciendo? Hace poco me preguntó: «¿Qué es una guerra?». ¿Cómo responderle?… Quiero que entre en el mundo con el corazón tierno, le explico que no se puede arrancar una flor tal cual, por las buenas. Que da pena aplastar a una mosca o quitarle un ala a una libélula. Entonces ¿cómo explicarle la guerra a un ser pequeño? ¿Cómo explicarle la muerte? ¿Cómo responder por qué unas personas matan a otras? Matan incluso a niños tan pequeños como ella. Nosotros, los adultos, formamos una especie de complot. ¿Y los niños qué? Después de la guerra mis padres lograron explicármelo a mí, pero yo ya no soy capaz de hacer lo mismo con mi hija. No encuentro las palabras. Cada vez la guerra nos gusta menos, nos cuesta más justificarla. Para nosotros ya es el asesinato, nada más. Al menos para mí lo es.

No estaría mal escribir un libro sobre la guerra que provocara náuseas, que lograra que la sola idea de la guerra diera asco. Que pareciera de locos. Que hiciera vomitar a los generales…

Esta lógica «de mujeres» deja atónitos a mis amigos (a diferencia de mis amigas). Y vuelvo a oír el argumento «masculino»: «Tú no has participado en ninguna guerra». Pero tal vez es lo mejor: no conozco la pasión del odio, tengo una visión neutral. No de militar, no de hombre.

En óptica existe el concepto de luminosidad: es la capacidad del objetivo de fijar mejor o peor la imagen captada. En cuanto a la intensidad de los sentimientos, de la percepción del dolor, la memoria bélica de las mujeres posee una «luminosidad» extraordinaria. Diría incluso que la guerra femenina es más terrible que la masculina. Los hombres se ocultan detrás de la Historia, detrás de los hechos; la guerra los seduce con su acción, con el enfrentamiento de las ideas, de los intereses… mientras que las mujeres están a expensas de los sentimientos. Y otra cosa: a los hombres desde que son niños se les dice que tal vez, de mayores, tendrán que disparar. Nadie les enseña eso a las mujeres… Ellas no contaban con que tendrían que hacer ese trabajo… Sus recuerdos son distintos, su forma de recordar es distinta. Son capaces de ver aquello que para los hombres está oculto. Repito: su guerra tiene olores, colores, tiene un detallado universo existencial: «Nos dieron los macutos y los usamos para cosernos unas falditas»; «En la oficina de reclutamiento, entré por una puerta llevando un vestido y salí por otra llevando un pantalón y una camisa militar, me cortaron la trenza y no me dejaron más que un flequillo»; «Los alemanes acribillaron a tiros toda la aldea y después se largaron… Nos acercamos al lugar desde donde lo habían hecho: la arena amarilla bien pisoteada, sobre ella había un zapato de niño…». En más de una ocasión me lo han advertido (sobre todo escritores hombres): «Las mujeres inventan». Sin embargo, lo he comprobado: eso no se puede inventar. ¿Copiado de algún libro? Solo se puede copiar de la vida, solo la vida real tiene tanta fantasía.

Las mujeres, hablen de lo que hablen, siempre tienen presente la misma idea: la guerra es ante todo un asesinato y, además, un duro trabajo. Por último, también está la vida cotidiana: cantaban, se enamoraban, se colocaban los bigudíes…

En el centro siempre está la insufrible idea de la muerte, nadie quiere morir. Y aún más insoportable es tener que matar, porque la mujer da la vida. La regala. La lleva dentro durante un largo tiempo, la cuida. He comprendido que para una mujer matar es mucho más difícil.

Los hombres… Permiten con desgana que las mujeres entren en su mundo, en su territorio.

Estuve buscando, en la planta de producción de tractores de Minsk, a una mujer que había sido francotiradora. Una francotiradora famosa. Los rotativos del frente le dedicaron varios artículos. Sus amigas de Moscú me dieron el número de teléfono de su casa, pero era uno antiguo. El apellido que yo tenía apuntado era el de soltera. Fui a la administración de la fábrica donde, según mis datos, ella estaba empleada. Ellos (el director de la planta y el jefe de la administración) me dijeron: «¿No le basta con los hombres? ¿Para qué quiere todas esas historias de mujeres? Esas fantasías femeninas…». Los hombres temían que las mujeres contaran otra guerra, una guerra distinta.

Visité a una familia… Los dos habían combatido, el marido y la mujer. Se conocieron en el frente y se casaron: «Celebramos la boda en las trincheras. La víspera del combate. Me apañé un vestido blanco con la tela de un paracaídas alemán». Él era tirador de ametralladora, ella hacía de enlace. El hombre, sin rodeos, envió a la mujer a la cocina: «¿Nos preparas algo?». Una vez servidos el té y los bocadillos, ella se sentó con nosotros, y el marido enseguida la hizo volver a levantarse: «¿Y las fresas? ¿Dónde está el tesoro de nuestros campos?». Tuve que insistir, pero el marido finalmente le cedió su sitio a la mujer. Antes de irse le recordó: «Cuéntalo tal como te he enseñado. Sin lágrimas y naderías de mujeres: “Yo quería ser guapa… Lloré cuando me cortaron la trenza…”». Más tarde, en susurros, ella me confesó: «Se ha pasado toda la noche haciéndome estudiar el volumen de La historia de la Gran Guerra Patria. Se preocupa por mí. Y ahora seguro que está sufriendo porque sabe que acabaré recordando algo que no debo».

Esto mismo ha ocurrido más de una vez, en más de una casa.

Sí, ellas lloran, mucho. Gritan. Y cuando me voy se tienen que tomar las pastillas para el corazón. Llaman a urgencias. Y, sin embargo, continúan pidiéndome: «Ven. Ven, por favor. Llevamos tanto tiempo calladas. Cuarenta años con la boca cerrada…».

Soy consciente de que no deben redactarse el llanto ni los gritos, una vez redactados perderán importancia; la versión escrita saltará al primer plano y la literatura sustituirá la vida. Así es este material, la temperatura de este material. Supera los límites. En la guerra, el ser humano está a la vista, se abre más que en cualquier otra situación, tal vez el amor sería comparable. Se descubre hasta lo más profundo, hasta las capas subcutáneas. Las ideas palidecen ante el rostro de la guerra, y se destapa esa eternidad inconcebible que nadie está preparado para afrontar. Vivimos en un marco histórico, no cósmico.

En ocasiones me devolvían el texto que yo les enviaba para que leyeran, con una nota: «No hables de las pequeñeces… Escribe sobre nuestra Gran Victoria…». Pero las «pequeñeces» son para mí lo más importante, son la calidez y la claridad de la vida: el flequillo que dejan tras cortar la trenza, las ollas de campaña llenas de sopa y gachas humeantes que nadie comerá porque de las cien personas que fueron a combate solo han regresado siete; o, por ejemplo, lo insoportable que fue para todos, después de la guerra, pasar por el mercado y ver las tablas de los carniceros teñidas de rojo… Incluso aquel paño rojo… «Cariño, han pasado cuarenta años, pero en mi casa no encontrarás nada de color rojo. ¡Desde la guerra, odio el rojo!»

Atenta, escucho el dolor… El dolor como prueba de la vida pasada. No existen otras pruebas, desconfío de las demás pruebas. Son demasiados los casos en que las palabras nos alejaron de la verdad.

Reflexiono sobre el sufrimiento, que es el grado superior de información, el que está en conexión directa con el misterio. El misterio de la vida. La literatura rusa en su totalidad habla de esto. Se ha escrito más sobre el sufrimiento que sobre el amor.

Y las historias que yo escucho también…

¿Quiénes eran: rusos o soviéticos? No, no, eran soviéticos: los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, los tadzhik…

De veras existió ese hombre soviético. Creo que ya no habrá ninguno más de su especie, y ellos lo saben. Incluso nosotros, sus hijos, somos distintos. Queremos ser como todos los demás. Parecernos al mundo, no a nuestros padres. Y ya no hablemos de los nietos…

Pero yo les quiero. Les admiro. En sus vidas hubo Stalin, hubo Gulag y también hubo Victoria. Ellos lo saben.

Hace poco me ha llegado una carta:

«Mi hija me quiere mucho, para ella soy una heroína, leer su libro le dará un gran disgusto. La suciedad, los parásitos, la sangre infinita: todo eso es verdad. No lo niego. Pero ¿acaso el recuerdo de todo aquello es capaz de originar los sentimientos más nobles? ¿Prepararnos para un acto de valentía?…».

Lo he comprobado muchas veces:

… nuestra memoria no es un instrumento ideal. No solo es aleatoria y caprichosa, sino que además arrastra las ataduras del tiempo.

… miramos al pasado desde el presente, el punto desde el que observamos no puede estar en medio de la nada.

… y además están enamoradas de todo lo que les pasó, porque para ellas no solamente es la guerra, también es su juventud. El primer amor.

Las escucho cuando hablan… Las escucho cuando están en silencio… Para mí, tanto las palabras como el silencio son el texto.

—Esto no es para que lo publiques, es solo para ti… Los adultos… En el tren, siempre iban pensativos… Tristes. Recuerdo una noche, mientras los demás dormían, en que un hombre me habló de Stalin. Había bebido y se armó de valor, me confesó que su padre llevaba diez años en un campo de trabajos forzados, incomunicado. No se sabía si estaba vivo o muerto. El hombre pronunció unas palabras terribles: «Yo quiero defender a mi Patria, pero no quiero defender a ese traidor de la Revolución, a ese Stalin». Yo nunca había oído nada similar… Me asusté. Por suerte, por la mañana ya no estaba. Se habría bajado del tren…

—Te cuento un secreto… Yo tenía una amiga, se llamaba Oksana, era de Ucrania. Fue por ella por quien supe por primera vez de la tremenda hambruna en Ucrania. No se veía ni un ratón, ni una rana: se los habían comido todos. En su aldea murieron la mitad de los habitantes. Murieron todos sus hermanos pequeños y sus padres, ella se salvó porque cada noche robaba estiércol de caballo de los establos del koljós[1] y se lo comía. Nadie más pudo comérselo, excepto ella: «Si está templado, no te entra en la boca, pero frío es comestible. Y mejor si está congelado, huele a hierbas secas». Yo le decía: «Oksana, el camarada Stalin lucha. Aniquila a los malvados. Pero ellos son muchos». «No —me respondía—, eres tonta. Mi padre enseñaba Historia en la escuela y me decía: “Un día el camarada Stalin pagará por sus crímenes…”.

»De noche yo pensaba: “¿Y si Oksana es el enemigo? ¿Y si es una espía? ¿Qué he de hacer?”. Dos días más tarde murió en combate. No quedaba nadie vivo de su familia, no hubo adónde enviar el aviso…»

Rara vez tocan este tema y, cuando lo hacen, es con extrema cautela. Siguen paralizados por la hipnosis de Stalin, por el miedo, y por su fe. No han logrado aún dejar de amar lo que tanto habían amado. El valor en la guerra y el valor en el pensamiento son dos valores diferentes. Yo creía que eran lo mismo.

El manuscrito lleva mucho tiempo sobre la mesa…

Llevo dos años recibiendo cartas de rechazo de las editoriales. Las revistas guardan silencio. El veredicto siempre es el mismo: es una guerra demasiado espantosa. El horror sobra. Sobra naturalismo. No se percibe el papel dominante y dirigente del Partido Comunista. En resumen, no es una guerra correcta… ¿Y cómo es entonces la correcta? ¿Con los generales y el sabio generalísimo? ¿Sin la sangre y los parásitos? Con los héroes y los actos de valentía. Sin embargo, lo que yo recuerdo de niña es: iba caminando con mi abuela a través de un inmenso campo, y ella me cuenta: «En este campo, después de la guerra, durante mucho tiempo no creció nada. Los alemanes se habían retirado ya… En este lugar hubo un combate, lucharon durante dos días… Los muertos yacían uno junto al otro, como gavillas. Como las traviesas de una línea de ferrocarril. Los alemanes y los nuestros. Tras la lluvia, sus caras quedaron llorosas. Tardamos un mes en enterrarlos a todos…».

¿Acaso puedo olvidarme de aquel campo?

No me limito a apuntar. Recojo y sigo la pista del espíritu humano allí donde el sufrimiento transforma al hombre pequeño en un gran hombre. Donde el ser humano crece. Para mí, este ser ya no es el proletariado mudo de la Historia, que desaparece sin dejar huella. Veo su alma. Entonces ¿en qué consiste mi conflicto con el poder? Ya lo he descubierto: las grandes ideas necesitan hombres pequeños, no les interesan los grandes hombres. Un gran hombre es excesivo e incómodo. Es difícil de moldear. Yo en cambio busco al pequeño gran hombre. Ultrajado, pisoteado, humillado, aquel que dejó atrás los campos de Stalin y las traiciones, y salió ganador. Hizo el milagro.

La historia de la guerra ha sido reemplazada por la Historia de la Victoria.

Pero él, mi hombre, nos contará…

DIECISIETE AÑOS MÁS TARDE

2002-2004

Leo mi viejo diario…

Intento recordar la persona que fui al escribir el libro. Ya no existe, y no existe el país donde vivíamos entonces. El mismo país que defendían y por el que daban la vida, entre 1941 y 1944. El mundo al otro lado de la ventana ha cambiado: un milenio nuevo, guerras nuevas, armas nuevas y un hombre ruso (mejor dicho, ruso-soviético) inesperadamente transformado.

Llegó la Perestroika de Gorbachov… Mi libro se publicó enseguida, la tirada fue increíble: dos millones de ejemplares. Fue una época de sucesos extraordinarios, otra vez salimos disparados hacia una dirección desconocida. Otra vez hacia el futuro. Aún no sabíamos (o habíamos olvidado) que la revolución es siempre una ilusión, sobre todo en nuestra historia. Pero esto ocurrirá después, en aquel entonces todos estábamos borrachos de libertad. Yo recibía decenas de cartas cada día, mis carpetas se inflaban. La gente quería hablar… Quería contarlo todo. Se volvieron más libres y sinceros. No tuve ninguna duda de que estaba condenada a seguir completando mis libros. No a reescribirlos, sino a continuarlos. Has puesto un punto y al momento se convierte en unos puntos suspensivos…

Estoy pensando que ahora haría otras preguntas y escucharía otras respuestas. Y habría escrito otro libro, no uno completamente diferente, pero otro libro. Los documentos con los que trabajo son testimonios vivos, no se solidifican como la arcilla al secarse. No enmudecen. Se mueven a nuestro lado. ¿Qué es lo que les preguntaría ahora? ¿Qué me gustaría añadir? Me interesaría mucho… Estoy buscando la palabra exacta… El hombre biológico, no solo el hombre fruto de un tiempo y una idea. Hubiera intentado profundizar en la naturaleza humana, en su oscuridad, en su subconsciente. En el misterio de la guerra.

Habría escrito sobre el día en que visité a una mujer que había luchado con el ejército de partisanos… Una mujer corpulenta, pero todavía guapa; ella me contó cómo su grupo (ella era la mayor, iba con dos adolescentes) salió de reconocimiento y por casualidad hicieron prisioneros a cuatro alemanes. Estuvieron mucho tiempo deambulando por el bosque. Un día avistaron una emboscada. Estaba claro que yendo con los prisioneros no conseguirían abrirse camino, no escaparían, así que tomó una decisión: pasarlos por las armas. Los adolescentes no podrían matarlos, llevaban varios días vagando juntos por el bosque, y si has pasado tanto tiempo con una persona, aunque te sea ajena, ya te has acostumbrado a su presencia, se te hace más cercana, sabes cómo come, cómo duerme, cómo son sus ojos y sus manos. No, ni hablar, los chicos no serían capaces. Lo tuvo claro. Es decir, tendría que hacerlo ella. Delante de mí recordó cómo los había ido matando. Tuvo que engañar a unos y a otros. Primero se alejó con uno de los alemanes con el pretexto de buscar agua y le pegó un tiro por la espalda. En la nuca. A otro se lo llevó a recoger leña… Me sacudió la tranquilidad con la que lo narraba.

Los que han estado en la guerra siempre recuerdan que hacen falta tres días para que un civil se transforme en un militar. ¿Por qué no hacen falta más de tres días? ¿O es otro mito? Diría que sí. Allí el ser humano es mucho más incomprensible y desconocido.

En todas las cartas leía lo mismo: «No te lo conté todo porque aquella época era diferente. Nos habíamos acostumbrado a evitar muchas cosas…», «No te he confiado toda la verdad. Hasta hace poco estaba prohibido hablar de ello. O simplemente era vergonzoso», «Los médicos me han condenado: mi diagnóstico es fatal… Quiero contar toda la verdad…».

Hace unos días recibí esta carta: «Nuestra vida, la vida de los viejos, resulta muy dura… No sufrimos por las pensiones, insuficientes y humillantes. Lo que nos hiere por encima de todo es que nos arrancaron de un gran pasado y nos echaron a un presente insoportablemente pequeño. Ya nadie nos invita a hacer ponencias en los colegios, en los museos, ya no nos necesitan. Abres el periódico y lees que los nazis eran unos magnánimos, y los soldados de nuestro ejército parecen cada vez más monstruosos».

El tiempo también es la patria… Pero quiero a esas mujeres como eran antes. No quiero su tiempo, las quiero a ellas.

Todo puede transformarse en la literatura…

De todos mis apuntes, la carpeta más interesante es en la que incluí los episodios que eliminó la censura. En ella también están escritas mis conversaciones con el censor. Y encontré las páginas que decidí borrar yo misma. Mi autocensura, mi propio veto. Y mis explicaciones de por qué las rechazo. Varios episodios están restituidos en el libro, pero las páginas que vienen a continuación las quiero publicar por separado: son un documento en sí mismas. Forman parte de mi camino.

DE LO QUE HA RECORTADO LA CENSURA

«Me despierto por la noche… Oigo algo, como si alguien llorara… Estoy en la guerra…

»Estábamos batiéndonos en retirada… Pasada la ciudad de Smolensk, una mujer me dio su vestido y pude cambiarme de ropa. Yo caminaba sola… entre los hombres. Antes de eso iba vestida con un pantalón y de repente tuve que cambiarlo por un vestido ligero. De pronto me vino eso… Bueno, ya sabes, cosas de mujeres… Me vino antes de tiempo, por los nervios, supongo. Por las emociones, la sensación de ofensa. ¿Dónde encuentras lo necesario en esos casos? ¡Qué vergüenza! Dormíamos en el bosque, debajo de los arbustos, en las zanjas. Éramos tantos que el bosque se nos quedaba pequeño. Caminábamos perdidos, desengañados, sin creer en nadie… ¿Dónde están nuestros aviones?, ¿dónde están nuestros tanques? Todo lo que volaba, se movía, retumbaba… Todo era alemán.

»Y en ese estado me cogieron prisionera. El día antes además me había roto ambas piernas… Tenía que estar tumbada y me orinaba encima… No sé con qué fuerzas logré arrastrarme de noche por aquel bosque. Los partisanos me encontraron por casualidad…

»Me dan pena los que leerán este libro, y los que no lo leerán también…»

«Aquella noche estaba de guardia… Entré en la sala de los heridos. Había un capitán allí… Los médicos me habían avisado al empezar mi turno de que moriría esa misma noche».

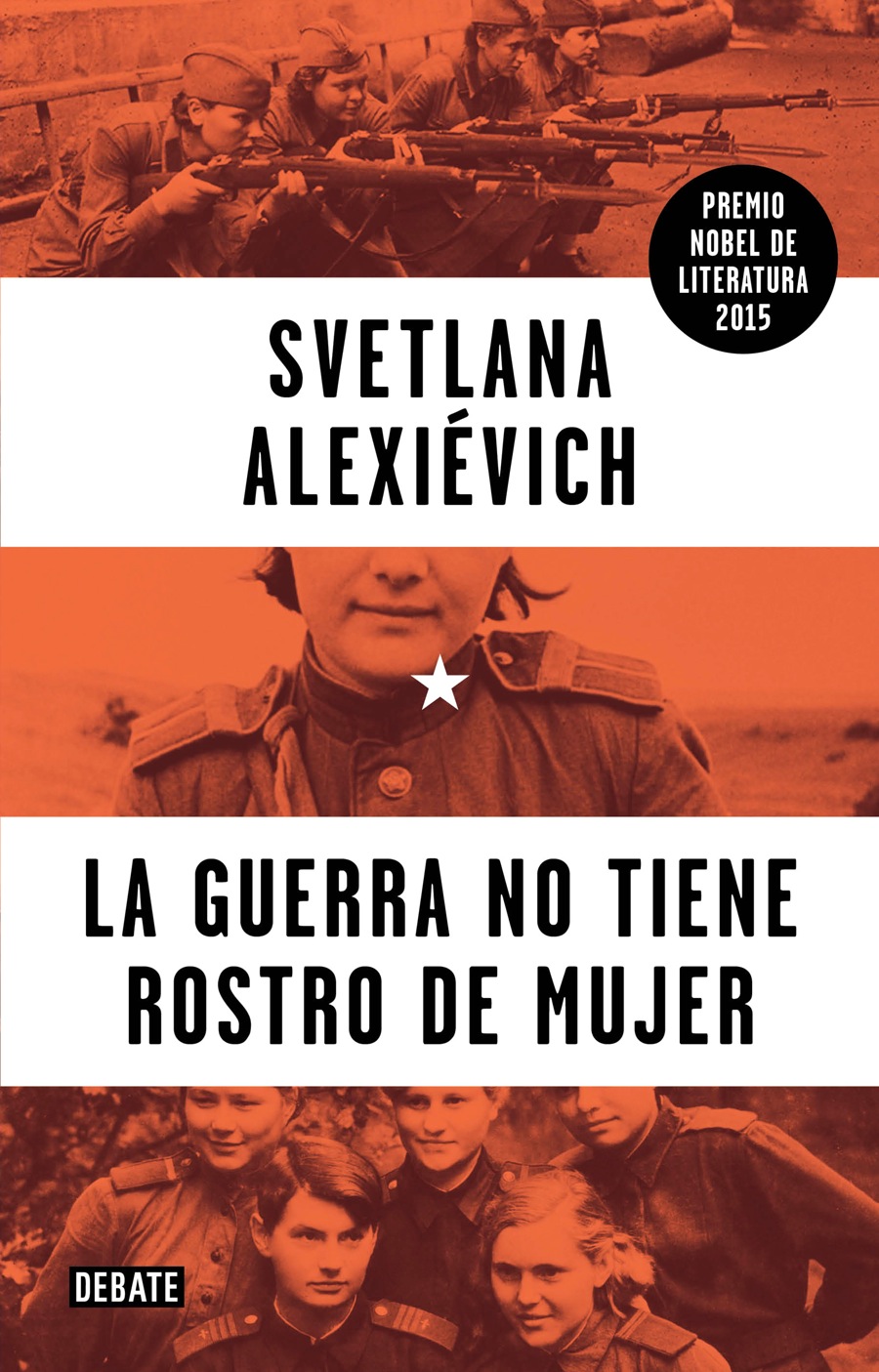

La guerra no tiene rostro de mujer. Svetlana Alexiévich. Título original: У войны не женское лицо. Traducción: Ioulia Dobrovolskaia. Debate. España. 2015. 368 páginas.